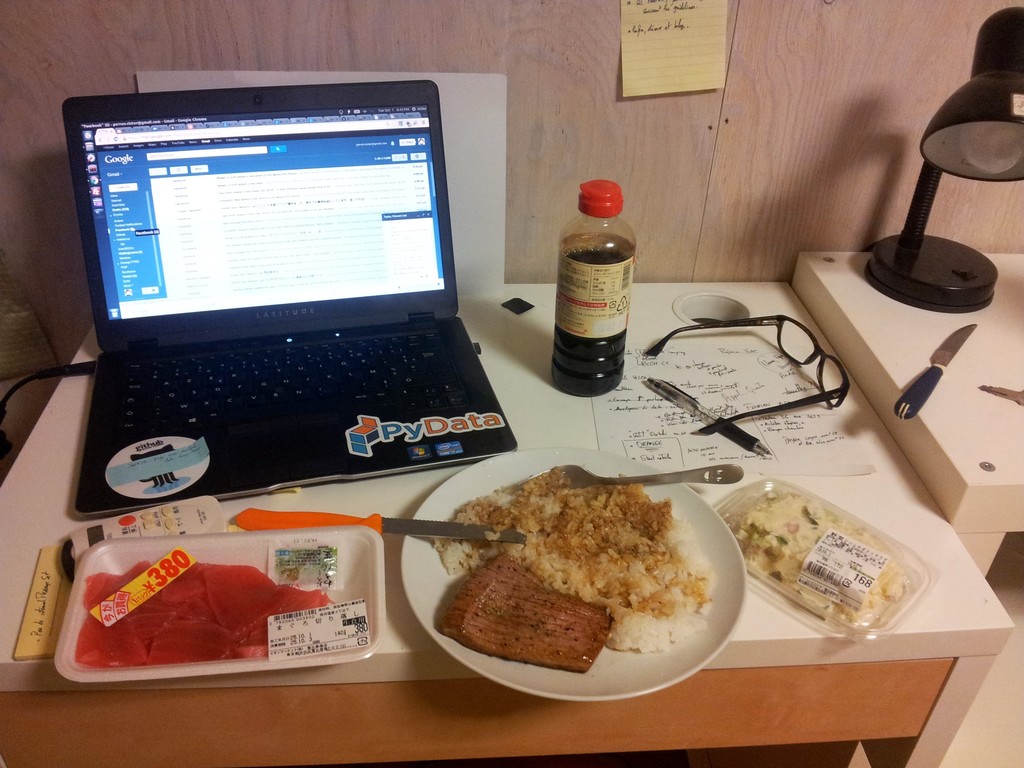

Emo foodporn

October 21, 2013 - Victor

Déjà deux mois que je suis arrivé, et j’en suis péniblement à un premier bout de texte, si j’omets le brouillon mal mâché qui m’a servi d’introduction. C’est pas comme ça qu’on se taille une réputation internationale d’écrivain d’envergure. Comme si c’est ce que je cherchais… N’importe quoi.

Deux mois et des tas de notes. Des tas de trucs. Le genre de pensées qui peuvent sortir à peu près quand elle le veulent bien, mais le début de nuit ou le matin sont plus propices. On va me dire, ben ouais gros malin, c’est le seul moment où tu te paies le luxe de penser !

Donc, ces phrases, je les griffonne comme je peux, genre si j’étais au pieu, 2h du mat’, je deviens hors du pieu. Pas d’autre mot. Bref… je suis hors du pieu d’un coup, pour pas perdre cette satanée phrase, cette impression qui cherche qu’à se faire la malle. Un stylo quelconque est déjà dans ma main - c’est qu’à force je réussis à attraper des trucs pendant que je deviens debout. Disons, surtout des stylos. Ca traîne partout dans le mètre cinquante qui me sépare du bureau.

Bon, sur le bureau je me dégote un machin sur quoi écrire. L’autre jour c’était pas mal, c’était un bout de carton qu’on met dans les chemises au pressing pour les garder plates. Ca c’était du solide, je me suis dit que j’allais surement le réutiliser pour me faire une déco, un pense-bête, enfin ça m’a paru génial sur le coup. Et j’en ai pas fait grand chose au final, sauf y griffonner tant et tant jour après jour que il est pas resté si glorieux. Un bout dans les poches pour la liste de courses, un autre découpé au ciseau pour l’emmener au boulot, voilà ce que c’est devenu. Au final, reste toujours le coin original, avec les vraies idées nocturnes dessus.

Tout ça pour dire que je me retrouve avec un sacré tas de notes dans tous les sens. Le bout de carton, c’est la partie solide; mais faut pas oublier les post-its, les bouts dans mon téléhone, sur le revers d’un cahier, au coin de telle carte de visite, revers d’un paquet de clopes.

Je suis retombé d’ailleurs sur cette belle pièce, oubliée, écrite tout exprès aux dernières pages d’un cahier en suivant de belles lignes et en format A4. Le style c’est tout pareil, si j’avais une catapulte manuelle pour jeter mes phrases je serais que plus content; donc ouais, c’est à la va-vite, au galop. Tout ce qui peut clouer ce quarterback qu’est l’idée de l’instant.

Alors, ces pages, j’ai bien l’impression que tout a commencé par là. Y a un titre: ‘Aterrissage’. Une date: le 30 Juillet 2013. Je m’en rappelle maintenant. Le train haute vitesse de l’aéroport file vers Tokyo centre, une vie derrière, une vie devant à tous les coups, et comme souvent dans les trains, voir le paysage qui file de chaque côté dans les grandes fenêtres me met dedans.

Fallait que j’écrive. Alors voilà, sans ambages. Du net à fleur de peau.

J’ai fait une promesse. Ecrire à nouveau. J’ai le dos raboté par les angles d’accoudoir de l’avion, les yeux pleins d’épines, la gorge en ordre de bataille suite à douze heures d’atmosphère conditionnée.

Le marathon insensé de ces derniers mois touche à sa fin. J’avance mon nez dans l’atmosphère chaude et lourde du Japon au plus fort de l’été. Déjà, l’odeur caractéristique, et cette ambiance si particulière aux halls d’arrivée. Je suis seul, bien sûr, mais je peux sentir le soulagement de l’arrivée pour tous mes comparses voyageurs, de ceux qui se jettent dans les bras des proches à ceux qui se ruent sur les espaces fumeurs.

Premières impressions du Japon. A nouveau. Les comportements m’étonnent moins. Ce garde-frontière qui s’excuse platement de ne pouvoir réaliser sur-le-champ ma carte de résident à partir de mon visa complètement bidon, pas de surprise - bien qu’agréable ! Je vais devoir attendre, oh, au moins 10 minutes, en peinant à tenir debout sous le flot d’excuses.

L’adjoint aux doines, falot, un poil boutonneux, lunetteux, s’exécute sans un mot. Il s’échine avec d’autant plus de micro-frénésie bureaucratique toute japonaise -avec force ‘ah’, ‘oh’, petits soupirs, courbettes et acquiescements, que le malheureux semble au désespoir de ne pas connaître un mot d’anglais. T’en fais pas va, tu n’es ni le premier ni le dernier (mais quand meme, aux douanes, merde !) puis tu es bien sympa. BLING, une carte de résident flambant neuve.

Je me presse un peu, juste à temps pour récupérer mes valoches qui allaient se faire embarquer. Rebelote, c’est la sécurité cette fois qui me fait son lot de courbettes, va me chercher un chariot, et ne fouille pas mes bagages, la chance. C’est quand même bien agréable, ces gens tout gentils, avec ma tête à l’envers du voyage. Regardez ailleurs ! Arriver en retard en zone bagages: aux US, c’est louche, donc au moins un petit interrogatoire (m’est arrivé); en France, ben c’est la France. Ils en auraient rien eu à battre de moi, mon retard et mes bagages. Pas si mal non plus, au fond.

Dans ce genre d’état de fatigue -faut pas oublier que je me suis fait 48h de Berlin la veille, pas vraiment les musées- mon pilote automatique interne s’enclenche et quelques étages et couloirs plus tard on me retrouve devant les machines à tickets du Narita Express pour Tokyo-centre.

Je zieute les chiottes handicapés de l’autre côté de l’escalator, d’habitude je m’y enferme -un véritable palace de 40m2 au moins !- pour me refaire une petite beauté à l’atterrissage, mais là, la flemme. Ma tenue aura bu ma sueur pendant un bout de temps, elle pourra bien tenir le coup jusqu’aux bureaux de la Sakura House & Co, mes traditionnels proprios.

Crotte, le ticket de train vient de re-rentrer dans la machine, je n’ai pas été assez prompt à récupérer les 27 euros de monnaie que cette dernière m’a recraché. Un simple écran, laconique, apparaît: “Please Wait”, avec des caractères gros comme mes mains. Attendre quoi ? Que deux types en uniforme déboulent depuis un petit bureau insoupçonné pour venir débloquer le ticket fautif. Pas à dire, l’efficacité est là.

Me voilà installé. Le temps et le courage d’aller me récurer les dents au Destop, et le train défile dans une campagne japonaise. La campagne japonaise, ça veut dire des temples de village, des lignes de train et des lignes électriques, des rizières, des mini forêts de bambous, des marécages, des méga “shopping malls” tout roses, des HLM, des autoroutes suspendues, des personnages d’une taille de fourmi un peu partout, et hop ! Je suis dans la “ville”, déjà.

Pachinkos hurlants, love hotels, chantiers en sureffectifs, immeubles/bicoques à l’agencement hasardeux, stations de banlieux entièrement anonymes et, dès que le train prend un peu de hauteur - l’express Aéroport-Tokyo est sur des rails situés en moyenne au niveau d’un troisième ou quatrième étage- un ocean de béton apparaît, à perte de vue. Charmant ciel gris.

Je m’évapore un instant. Des flashes passent et repassent dans ma tête. Un coup d’oeil à gauche, j’aperçois le carrefour de Shibuya. Sa voix. “On doit s’embrasser au milieu!” J’en aurai pavé, des coins, avec des souvenirs. Et dans mon état… on s’allonge facilement sur ce coussin de flashes nostalgiques, on guette le moment où nos yeux se rougissent légèrement, comme un drogué attend le sale effet de son poison. Je me fais du mal.

Décidément, ce pays ne me laissera jamais totalement tranquille. J’y pleure toujours le premier jour. Allez, reprends-toi, essuie la goutte salée qui coule sur ta jour, ça va pas arranger ton aphte.